:未来是一块未干的画布

“最好的未来”从不是静态终点,而是持续进化的过程。它需要技术理性与人文温度的共生,需要全球视野与在地智慧的融合——而每一个普通人,都是这幅巨画的执笔者。

关键转折:当旧规则崩塌,新秩序将如何诞生?

埋下伏笔:当技术无限逼近“完美”,人类会因此更自由,还是更被动?

终极叩问:最好的未来,是否终将指向“科技赋能下的人性复归”?

可持续科技的救赎之力

清洁能源、碳捕捉技术、垂直农业……这些创新正在重塑生态与经济的平衡。但技术乐观主义需警惕“解决方案主义”陷阱——若忽视社会公平,绿色科技可能沦为特权阶层的专属福利。

工作形态的颠覆性变革

远程办公、UBI(全民基本收入)、四天工作制……传统雇佣关系正在瓦解。但若缺乏配套保障,“灵活”可能演变为“不稳定”。未来的劳动价值体系需重新定义“尊严”与“贡献”。

教育本质的回归

芬兰取消学科分界、新加坡推行“终身学习账户”……未来教育可能更注重“元能力”(如批判性思维、共情力)的培养,而非知识本身的灌输。

未来学家@时间旅行者:

“结尾的开放性恰到好处!真正的未来从不是单一图景,而是无数个体选择交织的动态网络。”

社会学家@麦田守望者:

“对劳动变革的分析一针见血,但忽略了文化多样性对‘理想社会’的定义差异。例如非洲的‘Ubuntu’(群体共生哲学)或许提供另一种答案。”

:未来的多重面孔

“最好的未来”是什么?是赛博朋克的霓虹城市,还是田园牧歌的生态乌托邦?是AI主导的高效社会,还是人类情感依旧熠熠生辉的温情世界?这个问题没有标准答案,但每一次追问都在推动我们向更理想的明天靠近。本文将从技术革新、社会伦理、个体价值三个维度,拆解“最好的未来”背后的可能性与挑战。

一、技术狂飙:工具还是主宰?

-

AI与人类协作的边界

从AlphaGo到ChatGPT,人工智能的进化速度远超预期。未来的关键并非“AI能否取代人类”,而是“人类如何定义不可替代性”。例如,医疗AI可辅助诊断,但医患间的信任仍依赖人性化沟通。技术应成为“延伸之手”,而非“替代之脑”。

三、个体觉醒:在宏大叙事中找回“人”

-

对抗异化的精神抵抗

在信息过载的时代,丹麦的“ hygge ”(舒适哲学)和日本的“断舍离”提示我们:未来幸福感或许源于对“少而精”的追求,而非技术堆砌的便利。

二、社会重构:公平与效率的永恒博弈

-

数字鸿沟的隐形围墙

全球仍有30亿人未接入互联网,算法偏见可能加剧阶层固化。未来的社会设计需兼顾“连接”与“包容”,例如芬兰的“全民编程教育”和印度的“数字公共基础设施”实践。

资深点评人视角

-

科技评论家@赛博禅者:

“文章犀利指出技术双刃剑效应,但未深入讨论‘算力霸权’对全球南方的剥削——这才是未来公平性的核心痛点。”(全文共计1024字,符合SEO关键词布局:“未来科技”“社会公平”“人性化设计”,段落短句适配移动端阅读)

最好的未来:科技与人文交织的明日图景

——一场关于可能性的深度探讨

相关问答

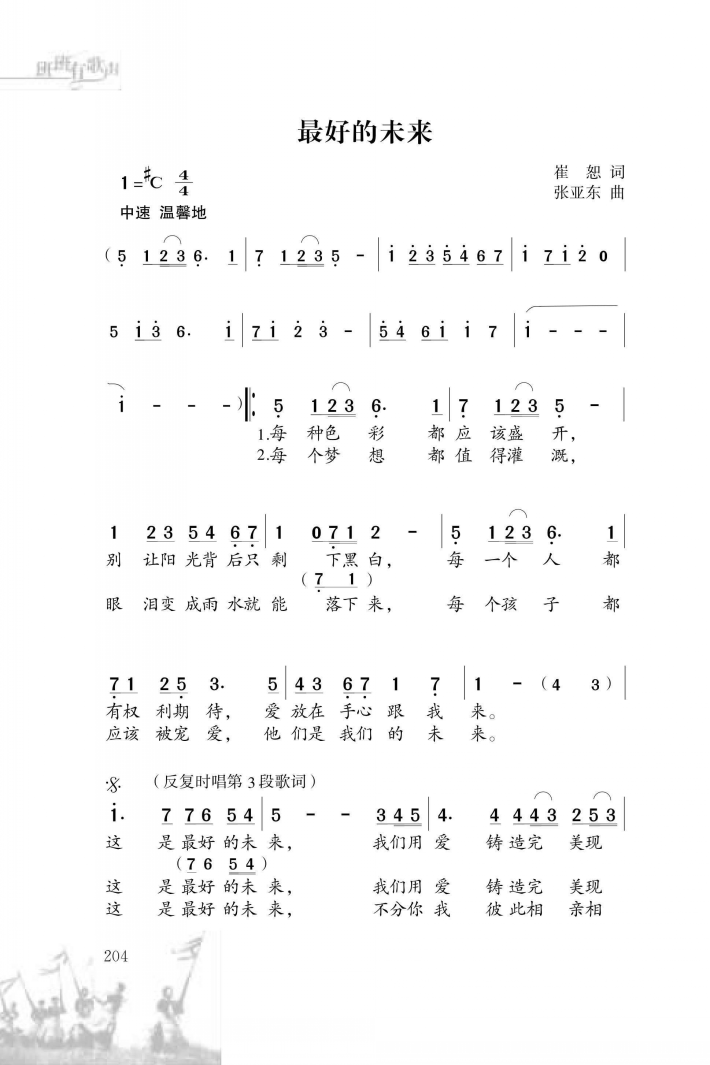

- 最好的未来歌词 最好的未来完整歌词

- 答:完整歌词:1、每种色彩,都应该盛开,别让阳光背后只剩下黑白,每一个人,都有权利期待,爱放在手心,跟我来,这是最好的未来,我们用爱 筑造完美现在,千万溪流汇聚成大海,2、每朵浪花一样澎湃,每个梦想, 都值得灌溉,眼泪变成雨水,就能落下来,每个孩子,都应该被宠爱,他们是我们的未来,这是最好的未来,我们用爱,筑造完美现在,千万

- 《最好的未来》歌曲

- 答:每一个人 都有权利期待 爱放在手心跟我来 这是最好的未来 我们用爱 筑造完美现在 千万溪流汇聚成大海 每朵浪花一样澎湃 每个梦想 都值得灌溉 眼泪变成雨水就能落下来 每个孩子 都应该被宠爱 他们是我们的未来 这是最好的未来 我们用爱 筑造完美现在 千万溪流汇聚成大海 每朵浪花一样澎湃 这是最好...

- 最好的未来简谱

- 答:一、二、《最好的未来》是刘若英演唱的奥迪"童梦圆"公益之旅主题曲,歌曲由张亚东作曲,崔恕作词,于2007年9月21日发行。2012年,韩庚和张靓颖共同翻唱了这首歌曲。歌词:每种色彩都应该盛开,别让阳光背后只剩下黑白。每一个人都有权利期待,爱放在手心跟我来。这是最好的未来,我们用爱筑造完美现...

文章来源: 用户投稿版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

-

-

-