👥 网友热评:他们眼中的杨波

@喜剧狂人阿伟:

“杨波的‘拔笛’让我想起卓别林的哑剧——用动作超越语言!这才是高级喜剧啊!👏”

❶ 一场“不正经”的笛子演奏会

杨波手执竹笛登场时,观众以为他要展现才艺,谁知他郑重其事地介绍:“今天教大家如何拔笛。”话音未落,他迅速将笛子拆分成两截,高举半截笛身大喊:“everybody!”谐音梗与动作的荒诞结合,瞬间引爆笑点11。有观众调侃:“这哪是脱口秀?分明是行为艺术!”🤣

❷ 从单口笑话到音乐实验

杨波的“one-liner”风格(每句一个独立笑点)本就独树一帜,而笛子段子是他将音乐元素融入脱口秀的大胆尝试🎵。他曾在采访中透露:“前辈说段子不好笑就加音乐,我试了试,结果……好像更不好笑了。”这种自嘲式的创作心态,反而让观众感受到他突破框架的勇气11。

❸ 舞台之外的“笛子效应”

节目播出后,笛子段子衍生出多重文化现象:

❹ 争议与坚持:冷面笑匠的突围

面对“段子质量下滑”的批评,杨波在淘汰感言中坦言:“如果明年还有机会,我可能回归正常脱口秀。”但他同时强调:“冷面风格是我的底色,就像川菜里的花椒,有人爱有人怕。”🌶️这番真诚发言让观众看到创作者在迎合市场与坚持自我间的挣扎11。

这场“笛子实验”或许不够完美,但它像一针喜剧强心剂,提醒我们:幽默的边界,永远在敢于打破规则的人手中✨。

@传统文化研究员:

“能把笛子玩成流行梗,这才是文化破圈的正面案例!建议春晚邀请杨波演小品!🎋”

@文艺少女小鹿:

“虽然淘汰了,但敢于实验比重复安全牌更珍贵!期待杨波带着新脑洞杀回来~💪”

@职场摸鱼大师:

“每天加班前看一遍‘拔笛’,瞬间治愈精神内耗!杨波是打工人嘴替没错了!🤣”

@脱口秀发烧友:

“别听黑子的话!oneliner本来就需要时间打磨,杨波坚持住!我们‘拔笛派’永远支持你!🔥”

💡 创新背后的逻辑:

🔍 段子设计亮点:

- 形式嫁接:用乐器制造视觉焦点,缓解密集语言梗的疲劳感;

- 节奏把控:笛子拆解的“咔嗒”声成为笑点触发器,强化表演节奏;

- 互动延伸:观众自发参与“拔笛”二创,形成传播裂变13。

尽管评委认为音乐元素略显生硬,但杨波坚持:“我想证明脱口秀的舞台容得下更多可能性。”🎯

- 职场版:打工人把“拔笛”比喻为“拆解KPI”,吐槽领导画饼;

- 情感版:情侣用“你根本不懂拔笛”暗示对方不解风情;

- 学生版:考试前转发“拔笛视频”求“一拔就过”玄学13。

甚至有乐器店推出“杨波同款可拆卸笛子”,销量激增300%🎉。网友笑称:“杨波凭一己之力拉动民乐产业!”

- 道具反套路:笛子不是演奏工具,而是“拆解梗”的载体,打破观众预期;

- 谐音双关:“拔笛”与“everybody”的语音重叠,制造意外笑点;

- 冷面表演:杨波面无表情的严肃态度,与滑稽动作形成反差萌11。

汪苏泷当场接梗:“我用一体笛,拔不了,所以它叫nobady!”李诞则扶额吐槽:“谐音梗扣钱!”😂这场表演虽让杨波止步比赛,却让#杨波拔笛文学#登上热搜,网友争相模仿“万物皆可拔”的魔性玩法。

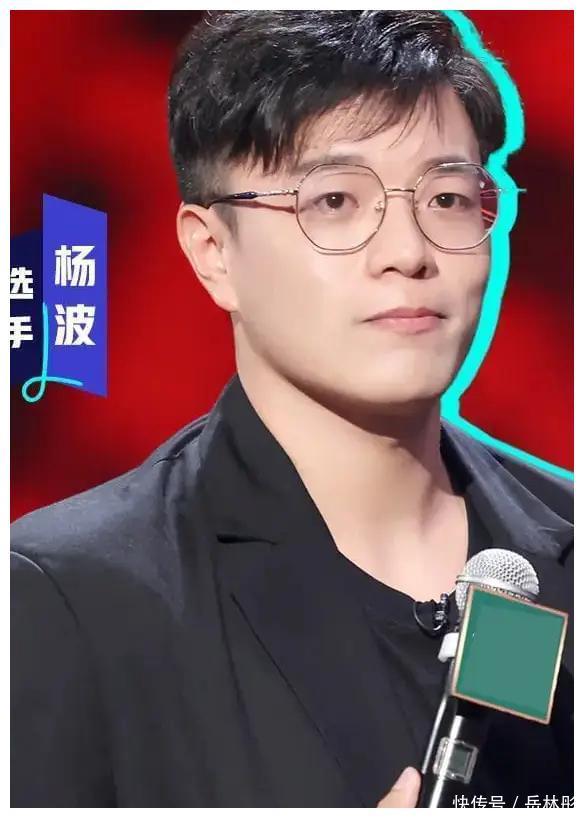

当冷面笑匠遇上“拔笛文学”:杨波的脱口秀音乐实验🔥

🎤 在《脱口秀大会5》的舞台上,杨波以一场“音乐脱口秀”让观众记住了“every拔笛”的魔性谐音梗。这场表演不仅颠覆了传统单口喜剧的模式,更让笛子——这个原本与喜剧毫不相关的乐器,成了全网热议的“喜剧道具”💥。

相关问答

题主是否想询问”

杨波拔笛什么梗“?谐音梗。《

脱口秀大会5》中,杨波表示一位前辈告诉他

段子不好笑就加音乐,然后他准备了一段,就在大家以为杨波拿出

笛子是要表演时,他却表演了拔笛(body),没人(no)拔笛(body)意思为nobody。