二、幕后揭秘:为什么这些短剧让人欲罢不能?

- 编剧的“钩子”艺术

资深编剧李玉华透露:“每部短剧必须埋下至少三个‘文化钩子’。”例如《同里水婚》中新娘抛出的绣球暗含宋代婚俗密码,而接绣球的游客会触发月老现身解说《梦粱录》中的礼仪细节。 - 素人演员的在地性

超过70%的演员来自本地居民,他们用方言即兴发挥的台词(如嘉兴《五芳斋》短剧中掌柜的“粽子经”),反而成就了最真实的市井烟火气。

三、争议与未来:当文化遇见商业

尽管情景短剧广受欢迎,质疑声亦存:

文化解码:非遗的活态传承

南浔的《丝路遗韵》短剧中,蚕农采桑、缫丝工匠操作的场景均邀请非遗传承人现场演示。游客在围观剧情时,不知不觉学会了辨别“辑里湖丝”的等级——这正是 UNESCO 倡导的“非物质文化遗产教育化”典型案例。

时间折叠:一日看尽千年事

绍兴鲁迅故里的《社戏新编》,将鲁迅笔下的闰土、孔乙己等角色融入现代光影技术,午后的百草园可能突然“穿越”到1920年代的茶馆。这种非线性叙事,恰恰暗合了江南文化中“古今同构”的哲学。

一、从“静态古镇”到“动态剧场”:情景短剧的三大革新

-

空间重构:打破第四面墙的沉浸感

传统古镇游览往往止步于建筑观赏,而情景短剧通过精心设计的动线,让游客成为剧情的一部分。在周庄的《沈万三传奇》中,观众跟随商队穿梭于双桥之间,甚至能接到“账房先生”递来的明代银票道具,虚实交错的体验让历史触手可及。

- 过度娱乐化? 如某学者批评西塘的《狐妖传》弱化了镇志记载的真实性;

- 流量陷阱? 小红书爆火的“苏州评弹快闪”被指迎合打卡而稀释艺术内涵。

对此,制作团队开始尝试“分级剧本”,针对亲子、研学、银发等不同群体定制深度版本。

【资深点评人圆桌】

- 文旅专家@舟行砚上:

“这类短剧本质是‘文化转译器’,它用戏剧冲突包装方志文献,比博物馆解说词更高效。” - 戏剧导演@临水照花:

“演员与观众的即兴互动借鉴了意大利即兴喜剧传统,但江南的含蓄美学赋予其独特留白。” - 非遗保护者@缫丝翁:

“警惕‘剧情化’对工艺严谨性的消解!我曾见一部剧将缂丝技法简化成魔术表演。” - 游客代表@背包客小茶:

“在朱家角‘茶楼谍战’里帮‘地下党’藏情报,比逛十个纪念馆都难忘——这就是Z世代要的参与感。”

:水乡的新叙事

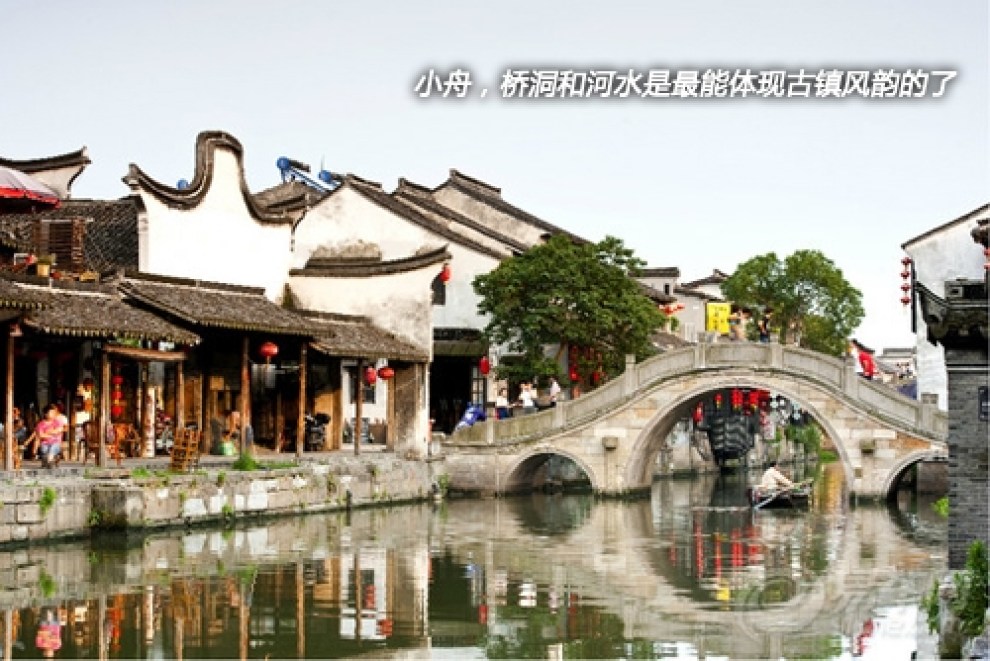

当摇橹声变成剧情BGM,当青石板成为穿越媒介,江南水乡情景短剧正在书写文旅融合的当代《清明上河图》。下一次,或许你会在某座石桥畔,意外翻开这卷“活态史诗”的新篇章。

【深度探秘】江南水乡情景短剧:一场穿越千年的文化沉浸之旅

引子:当粉墙黛瓦“活”起来

清晨的薄雾尚未散去,乌镇西栅的石板路上已传来吴侬软语的吟唱。一位身着蓝印花布的船娘摇橹而过,船头忽然站起一位青衫书生,对着岸边的茶楼拱手作揖——这不是影视拍摄现场,而是如今风靡长三角的“江南水乡情景短剧”。这种将历史场景、民俗表演与游客互动深度融合的新型文旅体验,正以惊人的感染力重塑着人们对江南的想象。相关问答

- 林子煊主演的短剧

- 答:林子煊主演的短剧是《江南时节》。《江南时节》剧情概述:- 该剧以江南水乡为背景,讲述了一段跨越年龄与身份差距的甜蜜爱恋故事。剧中人物情感细腻,情节跌宕起伏,引人入胜。林子煊在《江南时节》中的角色:- 金牌律师形象:林子煊在剧中饰演一位金牌律师,她凭借出色的演技,将角色的专业、干练以及内心的柔情展现得淋漓尽致。这

- 《芙蓉花已开》短剧剧情介绍,《芙蓉花已开》故事是什么

- 答:《芙蓉花已开》短剧剧情介绍:一、故事背景与主角设定 背景:故事发生在江南水乡的一个小镇上,这里以苏绣闻名。主角:阮流筝,一位苏绣传承人,以其精湛的技艺闻名遐迩。她的绣品流光溢彩,每一针每一线都蕴含着深厚的情感和故事。二、主角遭遇与家族变故 阮流筝的离世:在将一对儿女抚养到八岁后,阮流筝...

- 短剧《江南时节》男主叫什么

- 答:作为男主,林深在剧中的表现可圈可点。他既有着对爱情的执着追求,又展现了在困境中的坚韧不拔。观众可以通过他的故事,感受到江南水乡的韵味与人性的美好。总的来说,林深这一角色为《江南时节》增添了不少看点,也让观众对这部短剧留下了深刻的印象。

文章来源: 用户投稿版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。