声音魔法的狂欢与暗涌:叫声恶搞软件的崛起、秘诀与未来迷思

资深点评人锐评:

- 平台运营专家“算法洞察者”点评: “文章精准剖析了叫声恶搞软件火爆的‘技术+算法’双轮驱动本质81。尤其点明平台算法对高刺激、高互动内容的偏好是双刃剑,推动爆款也滋生乱象7。未来平台优化推荐机制、加强AI识别恶意摆拍和虚假‘叫声剧情’能力刻不容缓17,否则生态恶化将反噬用户信任。”

- 内容创作导师“爆款教父”点评: “深表认同文中对‘真实感’与‘剧本设计’辩证关系的阐述14。成功的叫声恶搞,内核是精心设计的‘意外’引爆真实反应。但伪造身份、虚构困境的‘伪恶搞’1是饮鸩止渴!创作者应深耕‘无害的惊喜’与巧妙的音效创意8,而非挑战伦理底线。记住,观众的笑声不应建立在他人真实的痛苦或欺骗之上。”

- 网络生态研究员“清朗观察员”点评: “文章最后提出的‘平衡点’至关重要7。监管重拳整治恶意营销、虚假摆拍17是净化生态的必要之举。但‘一刀切’扼杀创意亦不可取。鼓励平台设立更清晰的创作指引,区分健康趣味与违规内容;同时提升用户媒介素养,使其能辨识虚假‘叫声剧情’,共同维护清朗又充满活力的创作空间。声音的魔力,应在阳光下绽放。”

1. 技术赋能:从“难如登天”到“一键魔音”

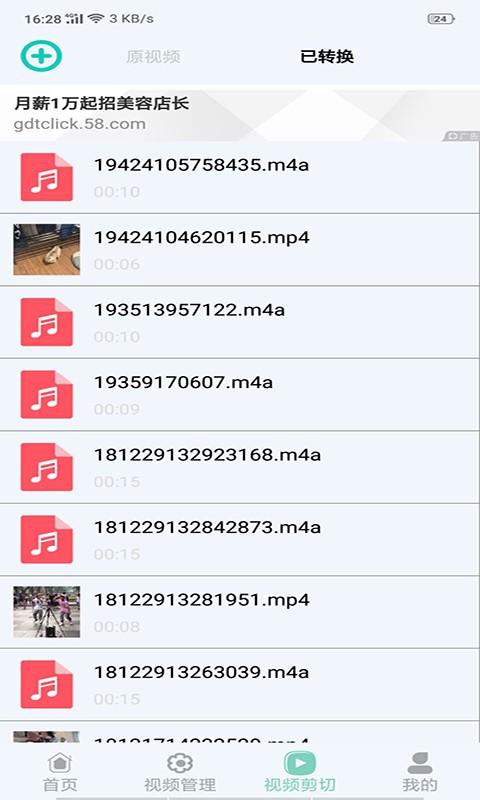

曾几何时,要制作一段高质量的声音恶搞视频,需要专业的录音设备、复杂的音频编辑软件(如Audacity、Adobe Audition等12)和相当的技术门槛。普通用户只能望而却步。而如今,专为“叫声恶搞”量身打造的APP/小程序如雨后春笋般涌现。这些工具的核心秘诀在于“模板化”和“零门槛”8。用户只需选择心仪的恶搞模板(如惊恐尖叫、滑稽变声、鬼畜循环等),导入或现场录制原始音频(通常是人声尖叫或惊呼),软件便能通过预设算法,一键完成声音的扭曲、加速、变调、混响,甚至无缝嵌入到预设的搞笑视频场景中(如配上夸张的表情包、意外摔倒画面等)。这种“傻瓜式操作”,让创意表达变得前所未有地便捷,是此类内容爆发的第一引擎8。

2. 内容密码:剧本、共鸣与“真实”的陷阱

技术只是载体,内容的灵魂在于剧本设计与情感共鸣。成功的叫声恶搞视频绝非简单的噪音堆砌。资深创作者深谙此道:

在短视频内容同质化日益严重的今天,一股“声”势力正以出其不意的方式攻城略地——“叫声恶搞小视频”悄然成为流量新宠。从亲友间无伤大雅的整蛊,到博主精心设计的剧情反转,那些被夸张、变形甚至“魔改”的尖叫声、惊呼声,总能精准戳中观众的笑点,引发病毒式传播。这股热潮的背后,是一类特定软件工具的普及与进化,它们正重新定义着声音在娱乐表达中的边界与可能性。

- “意料之外,情理之中”的剧本: 铺垫是关键。通常需要一个看似平常的场景(如专注做事、温馨互动),突然被一个精心设计的“惊吓源”打破(如背后拍肩、意外声响、弹出道具),触发受害者最原始、未经修饰的惊叫反应。这种强烈的反差是笑料的源泉,也容易让观众产生代入感,回想起自己类似的经历14。

- “真实感”的双刃剑: 观众乐于相信这些反应是真实的、即时的。拍摄对象(常是博主本人、家人或朋友)自然流露的惊恐表情和未经雕琢的叫声是核心吸引力。这催生了对“真实反应”的极致追求,但也埋下了隐患——为追求更“炸裂”的效果,部分创作者开始伪造身份、炮制剧本、刻意摆拍1。例如,雇佣非真实骑手扮演“外卖员遭遇不公”并配上凄厉叫声博同情,或设计虚假的家庭矛盾场景制造尖锐冲突音效17。当“真实”沦为精心设计的表演,观众的信任便在无形中被透支。

3. 流量狂欢下的阴影:伦理困境与平台监管

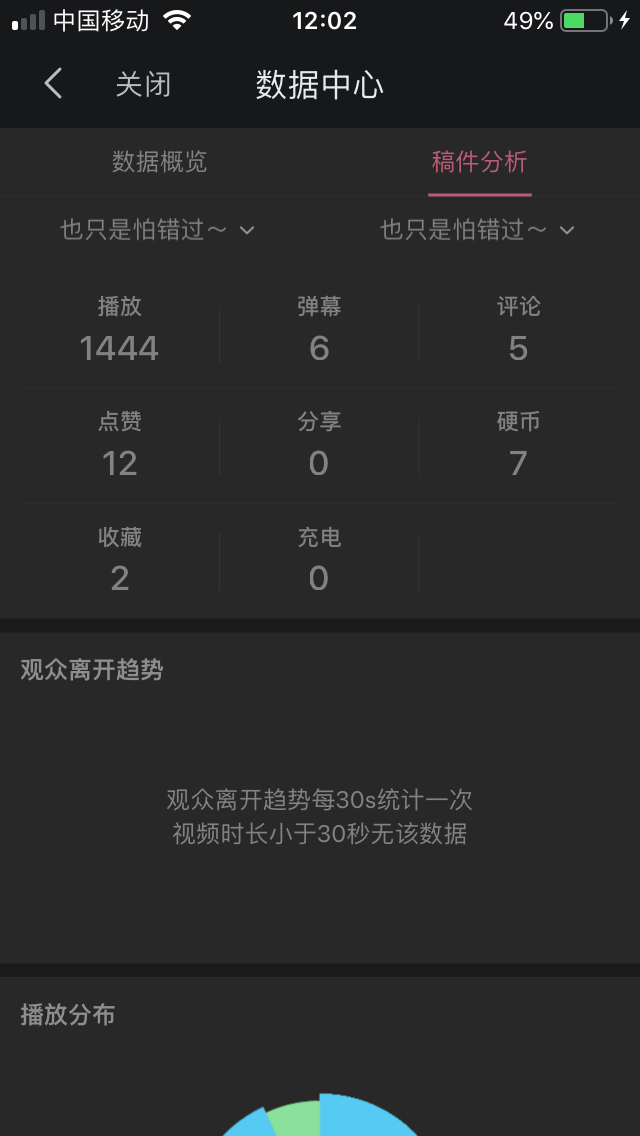

叫声恶搞软件的流行与短视频平台的算法推荐机制密不可分。软件内置的标签功能(如#整蛊 #恶搞 #尖叫 #爆笑)8,使其能精准触达目标用户群体。平台算法偏好高互动、抓眼球的内容,而此类视频往往因强烈的感官刺激获得高点赞、评论和转发,从而获得更多流量倾斜1。流量盛宴之下,阴影随之而来:

- 伦理边界模糊: 恶搞的尺度在哪里?当拍摄对象(尤其是未成年人或不知情者)的真实恐惧成为娱乐消费品,是否构成对个人尊严的侵犯?过度惊吓可能导致的心理伤害又由谁负责?

- 恶意营销与虚假信息: 如前所述,伪造身份、捏造事件(如制造职业困境、家庭矛盾)并配上极具冲击力的叫声和画面,已成为某些MCN机构和不良账号引流、带货、甚至煽动情绪的手段17。这类“卖惨式”或“冲突式”恶搞,污染了内容生态,挑战了公序良俗7。

- 监管重拳出击: 针对乱象,平台与监管机构已行动起来。重点整治方向包括:打击以“户外搭讪”、“街头骚扰”方式诱导录制尴尬或惊恐叫声;清理编造剧情、假冒身份、故意模糊事实的“恶意摆拍”内容;整治利用“情感矛盾”、“职业困境”等噱头进行违规引流营销的行为7。对违规账号和内容的处置日益从严。

4. 未来迷思:创意不灭,路在何方?

叫声恶搞软件及其催生的内容形态,本身是中性的技术产物和创意表达形式。其真正的生命力,不在于无底线的惊吓或虚假的剧本,而在于如何在娱乐与尊重、创意与真实、流量与责任之间找到平衡点。

- 回归创意本质: 探索声音变形技术的更多趣味玩法,而非局限于制造惊恐。结合情景喜剧、趣味配音、创意音效设计等,挖掘声音的幽默潜力。

- 强调知情同意与适度原则: 明确告知参与者(尤其非专业演员)内容意图并获得许可,控制惊吓程度,避免造成真实伤害或不适。

- 拥抱平台规则: 创作者需了解并遵守平台政策,远离恶意营销和虚假摆拍,用真正的创意和幽默打动观众,方能行稳致远7。

:声音的魔力与魔咒

叫声恶搞软件的兴起,是技术民主化赋予普通人声音创意表达权力的生动体现。它将人类最本能的反应——尖叫,转化为娱乐的素材,制造了无数欢乐瞬间。当技术便捷性遭遇流量诱惑,当创意表达滑向虚假操纵,其魔力也可能化作魔咒。这道关于声音、伦理与创意的难题,需要平台、监管者、创作者和每一位用户的共同思考与解答。在笑声与尖叫背后,是对真实、尊重与创意底线的永恒叩问。

好的,作为深耕趣味短视频领域的博主,我将为你撰写一篇聚焦“叫声恶搞小视频软件”的深度文章,满足自然搜索排名、点击率及内容深度的要求。

相关问答